こんにちは〜〜「でちん」です!!

本日のSHSは、皆様の頭を悩ませている建設コストの高騰の手段である「VE・CD」についてです!

今回は大きな枠でまとめましたので、具体例などは随時更新します!!

VE・CDの必要性

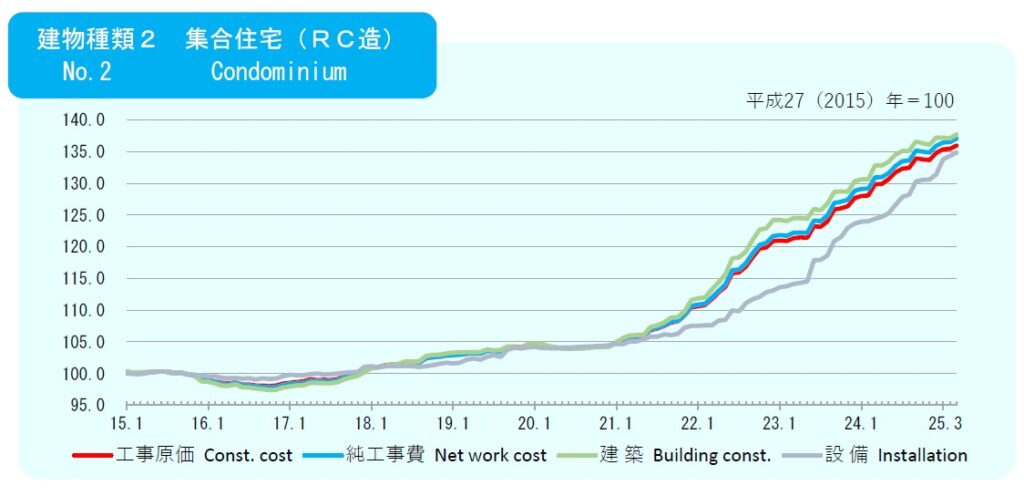

下のグラフは一般財団法人建設物価調査会様より抜粋したものになります。

2025年3月は建設物価建築費指数(東京:2015年平均=100)に対して工事原価か136と、

10年前から1.36倍になっていることが分かります!特に直近の2.3年は工事費が急上昇しています!

このような背景から、確認申請はおりているが工事費が高く着工できないというプロジェクトが増えており、VE・CDの必要性が高まっています。

VE・CDとは

VE (Value Engineering:バリューエンジニアリング)

品質を担保しつつコストを削減する手法

CD(Cost Down:コストダウン)

機能や品質を下げてコストを削減する手法

発注者(H)としてVE・CDへの対応

各デベロッパーには「仕様書」というものがあるが、同等の品質でより安い製品を提案する「VE」の提案は社内で比較的に通りやすい。

「CD」は発注者(H)としては仕様書の品質に満たない場合NGである、ただしコストメリットが大きく品質上問題ないことが証明できた場合は社内で通せる可能性がある。

施工者(S)としてVE・ CDの提案方法

施工者(S)はVE・CD提案をする際には、何が変わるかと金額をセットで提出する必要がある。

また、発注者(H)は社内で同様の説明をし承認を取る必要がある為、「変更前後が分かる図面等」と「増減の明細」を提出するのが好ましいです。

上記の2点を各定例の前日までに発信できる現場は意外と少なく、逆にできている現場は発注者(H)目線ですと非常に信頼できて、次もお願いしたいと思えます!

前日までというのは非常に重要です。

定例当日だと発注者(H)がその場で回答できない内容がどうしても出てしまいます。

施工者(S)としてはその場で回答をもらい、すぐに発注したいと思いますが、その場で決めてというのは無理がありますし、失礼です。(会議が長くなる原因にもなります)

事前にもらっていれば、発注者(H)社内で確認し、定例内ですぐ回答でき工事がスムーズに進みます。

電話でも構わないので、定例前に内容は伝えるのがオススメです。

VE・CDの種類

VE・CDは大きく「数量の調整」「仕様の変更」の2種類に分けれます。

【VE・CDの種類】

1. 数量の調整

2. 仕様の変更

数量の調整

例えば、「コンセントを各部屋3箇所設置していたものを2箇所にしましょう」と数量を減らす提案や、「駐輪場の屋根なくしましょう」といった、元々あったものを無くす提案などがあります。

具体的にどのように調整していくかというと「図面」を確認し、不要なものを探すことです。

この作業は慣れも必要ですが、疑問に思ったことを会話する機会として「定例」を開催しているはずなので、発注者(H)は設計者(S)や施工者(S)に質問し、不要であれば減らす、必要であれば残すという判断をしていく必要があります。

特に「総合図」の確認の際に数量の調整が発生することが多いです。

「総合図」とは、各図面に設備やサインなどをプロットし、最終的な見た目を決定する図面です。

設計段階では、仕様書などを基に数量を見込んでいますが、位置までは決定していませんので、総合図にして初めて判明することが多々あります。

例)仕様書に「マンションの居室のリビングにコンセントを3箇所見込むこと」と記載があると見積では、各部屋3箇所見込みます。

↓

しかし、実際に窓や扉の位置や家具のレイアウトによりコンセントが2箇所しか設置できないと総合図を確認した際に判明し、3箇所から2箇所に減としました。

↓

このマンションでは同様の部屋のパターンが100室あるので、計100個分のコンセントの減となる

仕様の変更

例えば、「外装のタイルを塗装にしましょう」と仕様の変更をする提案や、

「造作家具を既製品にしましょう」といった、加工品を既製品に変更するを提案です。

「仕様の変更」は「数量の調整」と違い「知識」が必要です、過去物件や他物件の事例の調査や、

最新の製品の情報を仕入れたりし続ける必要があります。

例)外壁が全面「タイル」となている。

※南面が道路、西・北・東面は建物に面する

↓

西・北・東面は建物に面しており、道路を歩く人の目線に入りづらいので、南面のみ「タイル」その他の3面は「塗装」に変更した。

↓

「タイル」より「塗装」の方がコストが安いので、「差額×3面分の面積」減となる。

VE・CDの管理の仕方

「増減表」を作成し管理をしていきましょう。設計中は設計者(S)、施工中は施工者(S)が作成・管理する必要があります。

表の項目は「変更前」「変更後」「金額」「採用可否」「決定期日」「決定日」の項目は最低でも用意しましょう。

増減表がないと、施工者(S)も追加の工事費を発注者(H)に請求できなくなる恐れがあるのでしっかり作成・管理しましょう。

まとめ

今回のSHSでは、VE・CDの必要性と大きな種類に関してまとめました。

また、設計者(S)・発注者(H)・施工者(S)の各目線でVE・CDへの対応方を発信しました。

VE・CDはどのプロジェクトでも議題にあがる内容ですので、少しでも皆様の役に立てるような事例を今後は発信していきます!

今回もみていただきありがとうございます!!